Mateus Bernardino

As relações humanas de produção emergem naturalmente da busca mútua ou coletiva pela superação dos obstáculos materiais criados pela escassez.

A divisão do trabalho, como nos ensina a economia, é o instrumento mais precioso para cooperação entre indivíduos diferentes em aptidão e interesses, e dessa importante instituição decorrem toda especialização e o aprimoramento contínuo dos modos de produção e de organização que impulsionam a produção em massa de bens e serviços e permitem a satisfação das necessidades ilimitadas de consumo das sociedades mais avançadas.

A avaliação de custos, a previsão de lucros, as oscilações da rentabilidade, as necessidades de investimentos e as despesas com recursos humanos ou de capital são elementos que orientam preços e a viabilidade econômica das operações de produção e, consequentemente, a oferta e demanda por trabalho nas organizações produtivas.

Os costumes vinculados às rotinas de produção respondem, então, de forma vantajosa, às necessidades oriundas da própria indústria em sentido geral, mas são também, obviamente, balizados pelos valores que promovem e norteiam a conduta dos próprios indivíduos em sociedade que participam dos contratos de produção.

Isso explica toda a diversidade de modalidades de acordos, contratos, escalas e remunerações que encontramos em sociedades avançadas na divisão do trabalho e nos processos produtivos situados no limiar da fronteira tecnológica. Seria inviável equiparar sob um mesmo modelo organizacional e contratual profissões que exigem diferentes capacidades, competências, escalas e exigências de formação e qualificação.

Cada indústria, reforçamos, traz consigo uma demanda específica e alinha, naturalmente, elementos que orientam determinada divisão de tarefas, escalas e remunerações considerando a produtividade, a intensidade em capital humano, qualificações, competências individuais e talentos.

O mecanismo que permite que isso se ajuste espontaneamente é o sistema de preços, e, quanto menos o sistema de preços for influenciado politicamente por decisões governamentais, mais informações ajustadas ele condensa em seus valores numéricos em termos de apreciação social ou escassez relativa.

A liberdade para realizar contratos e a diversidade das organizações de produção promovem toda essa diversidade de modalidades contratuais. As próprias indústrias passam por necessidades específicas em termos organizacionais conforme evoluem, crescem, passam por crises, enfrentam a concorrência internacional ou assimilam inovações em termos organizacionais ou na oferta de bens e serviços.

Temos a exigência contínua de liberdade para a afetação do tempo de trabalho e de flexibilidade para mudanças organizacionais e nas modalidades contratuais para facilitar a adaptação do mercado de trabalho às oscilações e evoluções que ocorrem no sistema produtivo.

Em função de mudanças no consumo ou de inovações, variam a oferta e a procura de mão de obra, por isso é importante reduzir os custos trabalhistas associados às necessidades de recrutamento e desligamento, alinhando as especificidades de cada indústria à produtividade do trabalho.

Em uma economia de alta tecnologia e da revolução digital, é cada vez mais importante diminuir os entraves e obstáculos existentes à mobilidade da mão de obra para que as rápidas mudanças requeridas pelos serviços e indústrias possam alinhar de forma mais eficiente a estrutura organizacional e orientar adequadamente os empreendimentos.

A regulamentação, como veremos, promove exatamente o contrário. A fixação governamental de modelos de contrato cria fricções ao recrutamento, aumenta os custos de transação, engessa modalidades contratuais, fomenta o desemprego, a informalidade e a precarização, além de estimular o conflito de interesse entre trabalhadores empregados e desempregados.

Sua motivação principal não é a melhora das condições e dos níveis de vida dos trabalhadores, mas a capacidade de controlar as relações de produção pelo estado para, através disso, predar o máximo possível de valores oriundos dessas relações com o intuito de financiar despesas crescentes de governos ultraendividados.

A redução compulsória das horas de trabalho se insere nesse quadro de análise. Ao aumentar o custo horário do trabalho, ela promove a estagnação salarial das camadas de mais baixa renda, estimula desigualdades, reduz a competitividade e a atratividade para a produção no país e, invariavelmente, estimula mais endividamento.

Nosso artigo traz algumas reflexões importantes a levar em conta sobre esse assunto.

Remunerações, Custos, Sindicatos e a Padronização dos Contratos

O mercado espontaneamente organizado edificou costumes e normas sociais baseadas nas necessidades específicas de diversas indústrias e também assimilou valores comunitários em relações voluntárias que moldaram as rotinas de produção em sociedades abertas ao comércio internacional. Algumas rotinas acabaram sendo inscritas em regulamentações após negociações ou processos de barganha entre as partes envolvidas e organizadas politicamente.

É importante entender que, nas sociedades ancoradas na economia de mercado e na propriedade privada, não é o governo que determina as regras contratuais na esfera privada ou alinha os termos dos contratos de trabalho. O mercado cria as regras, mas também contorna, desafia, inova, orienta e se sobrepõe a regras ineficientes, tendendo a alinhar constantemente as rotinas de produção a um modo de organização que se torne economicamente viável.

Essa informação é importante para raciocinar adequadamente sobre o papel das regulamentações na dinâmica de funcionamento das relações de produção e contratos de trabalho, pois o controle de preços e a generalização do intervencionismo em diversos campos da vida social estimularam o entendimento errôneo a respeito de diversos temas sensíveis, entre eles a questão das remunerações.

Muitos pensam que, não fosse a ação do governo, o ritmo das remunerações permaneceria estagnado, ou que os ajustes anuais do governo ao salário mínimo são o que proporciona um crescimento dos salários, e que seria responsabilidade do governo determinar o alinhamento das remunerações em termos de crescimento da produção, agindo, então, como paladino da “justiça social” ao realizar constantemente aumentos marginais ou correções da inflação monetária (a qual ele próprio engendrou) nos níveis dos salários “mínimos”.

A remuneração da mão de obra responde vantajosamente à evolução do ritmo de crescimento da produção, ao crescimento da produtividade e à evolução dos custos de vida. Empreendimentos intensivos em mão de obra qualificada não dependem do número de horas trabalhadas e puxam as remunerações para cima; é o jogo da oferta e da procura por mão de obra que garante o crescimento dos salários em determinadas tarefas ou a queda em outras.

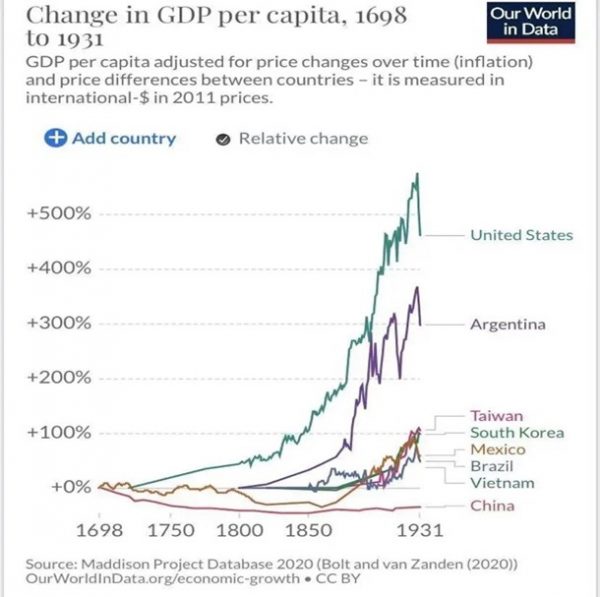

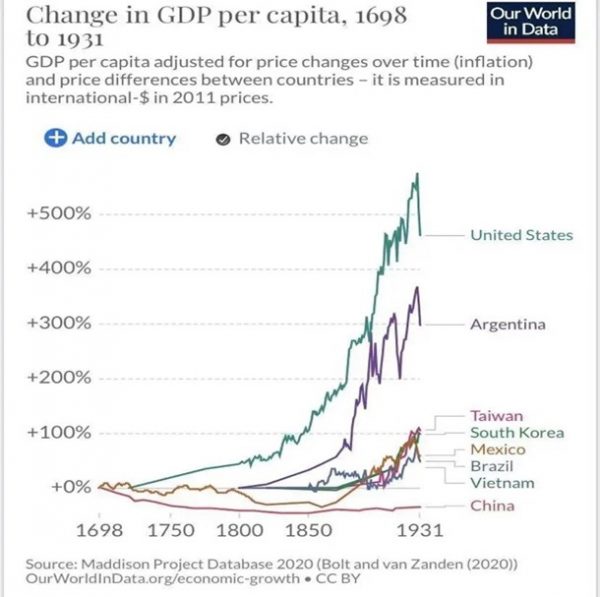

Ilustrativamente, as remunerações nos Estados Unidos ou na Inglaterra evoluíram dramaticamente para todas as classes de renda ao longo de dois séculos sem qualquer existência de regulamentação em termos de salário mínimo.

O salário mínimo é, na verdade, uma política de desemprego e escassez de mão de obra, e, no caso brasileiro, explica boa parte da informalidade, ainda mais porque o custo da mão de obra para empresas é praticamente o dobro do seu valor, ele não respeita as regionalidades e seu preço está acima da qualificação média da mão de obra brasileira, ficando, então, desalinhado em termos de produtividade real.

No caso das normas sobre tempo de trabalho, antes da existência de qualquer regulamentação estatal que padronizasse isso nos contratos, em função das demandas de cada indústria, por exemplo, já era um costume ancorado na vida comunitária descansar aos domingos, trabalhar durante o dia ou gozar anualmente de um período de férias.

No entanto, foi a partir de uma demanda de grupos de pressão e sindicatos laborais em conluio com organizações patronais que o governo buscou, através da padronização contratual, inscrever “direitos” ou regras comuns a todos os trabalhadores tomados de maneira homogênea, dentro da lógica socialista segundo a qual os homens são todos iguais e devem ter “direitos” e aspirações semelhantes.

Essas iniciativas são tomadas desconsiderando os custos reais de cada indústria em particular, as regionalidades ou as evoluções trazidas por inovações tecnológicas. O contrato estabelece um número máximo de horas trabalhadas semanalmente, e uma redução compulsória desse tempo implica um aumento do custo horário do trabalho, um desalinhamento ainda maior desse valor em termos de produtividade, inviabilizando mais operações de produção, além de criar uma verdadeira confusão normativa e custos suplementares de transação para que as empresas se adaptem.

Desemprego, Endividamento e Normas Coletivas

A redução compulsória do tempo de trabalho foi adotada inicialmente em países desenvolvidos, industrializados, com alta produtividade, mão de obra qualificada, níveis baixíssimos de informalidade, próximos da fronteira tecnológica, para atender a perfis de trabalhos cada vez mais inscritos em serviços, onde a necessidade de flexibilidade e rotatividade são maiores e os ganhos em termos de desenvolvimento tecnológico permitiram economias de tempo consideráveis para realização das tarefas.

Mas isso não se fez sem inconvenientes. Na verdade, em todos os lugares onde foi adotada e generalizada, a redução compulsória do tempo de trabalho para 35 horas fracassou, sendo o caso mais notório o da França, onde a medida ou não é respeitada ou é subsidiada, e contribui, como esperado, para a estagnação econômica e para um aumento do endividamento público, que já ultrapassou os 110% do Produto Interno Bruto (PIB). Na altura de sua criação, a dívida girava em torno de 60%.

O argumento principal, na época de sua criação, era de natureza pretensamente econômica, ao contrário do que ocorre no Brasil, onde a política responde estritamente a uma demanda por mais tempo de lazer.

A redução do tempo de trabalho serviria para combater o desemprego, de acordo com a lógica socialista, segundo a qual, assim como a renda, a quantidade de horas de trabalho “disponíveis” em uma economia é um bem coletivo a ser repartido de forma mais equitativa entre todos e de maneira mais equilibrada.

Obviamente, a medida não produziu qualquer impacto sobre o nível médio de emprego; pelo contrário, a França continua sendo um dos lugares com a maior média duradoura de desempregados da Europa. O país está em um ciclo vicioso comparável ao que começa a prevalecer no Brasil, onde os incentivos ao trabalho e à produção são baixos por causa do intervencionismo e do aparato redistributivo estatal.

A redução compulsória do tempo de trabalho naquele país existe formalmente, mas não reduziu efetivamente ou drasticamente o tempo médio de trabalho, que passou apenas a ser compensado por horas extras, cujos custos fiscais são, em grande parte, subsidiados pelo governo, sobretudo para empregos com remuneração baixa, próximos do salário mínimo. Não por acaso, foi necessário criar modalidades específicas para contratos intermitentes e medidas que atendem a modalidades alternativas, tentando reduzir o aumento do custo da mão de obra.

Permaneceu todavia seu custo econômico e político, notadamente em termos de competitividade e endividamento, na medida em que ela perdura mediante subvenções custosas ao orçamento ultraendividado do governo. Como consequência, houve uma estagnação da evolução das remunerações situadas próximas ao salário mínimo; a medida é tão ruim financeiramente para o empregador quanto para o empregado.

Já no caso brasileiro, estamos falando de um país subdesenvolvido, com altos índices de informalidade e baixa produtividade da mão de obra; por isso, criar mais obstáculos regulatórios ao emprego e aumentar o custo do trabalho pode ter consequências ainda piores do que em países desenvolvidos e deveria ser uma das últimas prioridades para o progresso social no país.

Aqui, assim como lá, onde o desligamento é mais difícil no setor público, escolas, hospitais e empresas estatais já custam caro aos contribuintes, mas essa medida vai agravar ainda mais o custo de manutenção desses “ativos”, seja criando necessidade de mais cargos, seja tendo que pagar horas extras infindáveis para conseguir manter níveis de prestação de serviços, ou seja, mais endividamento.

Nos lugares onde a redução das horas foi implementada, o mercado de trabalho é mais móvel e dinâmico, existem políticas de reinserção profissional e medidas fiscais e regulatórias procurando atenuar o custo dessa política.

Falamos aqui principalmente de reformas que procuram promover a flexibilidade (como no caso das medidas Hartz na Alemanha), absorver as necessidades de mobilidade e flexibilização criadas pelas novas tecnologias e plataformas digitais em matéria de emprego, promover maior agilidade nos processos de recrutamento e dispensa, maior diversidade em modalidades contratuais, redução de altos custos fiscais e regulatórios associados a contratos de duração indeterminada, além de incentivos fiscais para o primeiro emprego de jovens ou para o recrutamento de idosos.

No Brasil, ao contrário, estimulamos a dependência coletiva dos mais vulneráveis a programas governamentais, não condicionamos devidamente as regras de adesão a esses programas em termos de emprego, não estimulamos programas de reinserção profissional, retiramos por meio da predação altos valores das remunerações dos trabalhadores e, consequentemente, promovemos o assistencialismo e a informalidade.

Conclusão

Um aspecto particularmente esquecido nesse debate sobre a redução das horas de trabalho e que, no entanto, já repercute nos lugares onde a regra foi aplicada é o aumento da pressão em termos de produtividade e da exigência de mais agilidade para a realização das tarefas, na medida em que os empregados deverão cumpri-las em um tempo menor, o que aumenta, em vez de diminuir, os sintomas de estresse e piora a qualidade de vida.

O “combate” de movimentos como a Vida Além do Trabalho erra de alvo, mas, ironicamente, por mais que ignore, comete o mesmo erro que seus verdadeiros e desconhecidos adversários: sindicatos e movimentos laborais e patronais que “lutaram” para fixar, padronizar, estatizar e engessar as regras de funcionamento dos contratos de trabalho, além de políticos e homens do governo em busca de bons resultados em escrutínios eleitorais e de arrecadação para subsidiar despesas crescentes de um estado cada vez maior e interventor.

A regra engendrará insatisfação nas pessoas de mais baixa renda ao ver seus salários estagnados ou evoluindo em ritmo ainda mais lento que os salários dos mais qualificados e de maior renda. Insatisfação previsível também daqueles que perderão seus empregos, ou daqueles que querem trabalhar mais para aumentar seus ordenados, mas acabam esbarrando nas restrições impostas pela norma, que aumenta o custo das horas extras para as empresas.

Os sindicatos e políticos acabam, por essas inciativas que buscam pressionar normas em negociações salariais demasiadamente acima da produtividade do trabalho, favorecendo determinados trabalhadores empregados em detrimento da massa de desempregados, que acaba encontrando menos oportunidades de emprego e deverá, cada vez mais, continuar recorrendo à informalidade e à assistência.

Por mais que essa medida encontre alguma sustentabilidade em países ricos europeus, ela seria extremamente custosa para o Brasil. A produtividade da mão de obra no país já é baixíssima e está estagnada há décadas, a informalidade representa quase 40% da economia em um cenário no qual o custo dessa mão de obra já é alto.

Encontramo-nos no mesmo tipo de armadilha assistencialista que a França e outros países europeus sem sequer termos atingido patamares de desenvolvimento e, pior que isso, ainda tentamos reproduzir medidas fracassadas que não deram certo por lá.

Precisamos caminhar no sentido inverso, promover a liberdade de negociação e contratação, estimular diversidade de modalidades contratuais e permitir que as forças da oferta e da procura de emprego consigam se ajustar de maneira mais dinâmica em função da produção, além de desestimular a informalidade, melhorar a formação para aumentar a produtividade, reduzir o estatismo, o desemprego e permitir crescimento real da renda média.

.jpeg)

.jpeg)

.jpeg)

.jpeg)

.jpeg)

.jpeg)

.jpeg)